試験体No.1・2の記録映像

公開実験

試験体No.1・2の実験

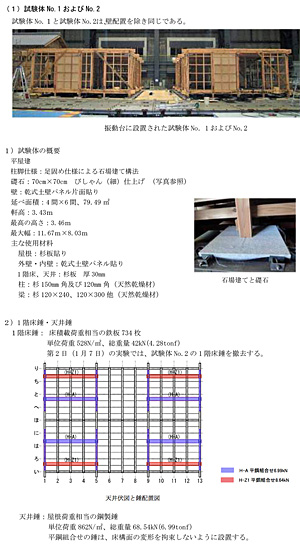

2011年1月6日(木)、7日(金)に実施しました。足固め・石場建て、軸組と掛けかえのできる乾式土壁パネルからなる平屋の試験棟2棟を左右に並べ、壁量、壁配置、M0、入力地震動を変えての比較実験です。屋根荷重、床荷重は錘で荷載しています。

壁量、壁配置、M0、入力地震動を変えてパラメトリックスタディが行なえるように、壁を乾式土壁パネル貼りとして加振実験ごとに壁を貼り替えて実験を行いました。

壁量、壁配置、M0、入力地震動を変えてパラメトリックスタディが行なえるように、壁を乾式土壁パネル貼りとして加振実験ごとに壁を貼り替えて実験を行いました。

スケジュール

| 1/6(木) | 加振A | A-2加振 | 安全限界検証 | BCJ-L2波 極稀な地震動を、短辺方向で加振 |

|---|---|---|---|---|

| 加振B | B-2加振 | 安全限界検証 | BCJ-L2波 極稀な地震動を、長辺方向で加振 | |

| 加振C | C-2加振 | 崩壊限界検証 | JMA神戸NS波 極稀な地震動を、短辺方向加振 | |

| 1/7(金) | 加振D | D-2加振 | 損傷限界検証 | BCJ-L1波 稀な地震動を、長辺方向で加振 |

| D-3加振安全限界検証 | >BCJ-L2波 極稀な地震動を、長辺方向で加振 | |||

| 加振E | E-2加振 | 崩壊限界検証 | JMA 神戸波 巨大な地震動を、3方向で加振 |

※BCJ-L1波、BCJ-L2波は、それぞれ第2種地盤用に修正したものを用いました。

詳しいタイムスケジュールはこちら

※ただし、1/7のスケジュール詳細については、制御装置の故障により、実際の実施時間はタイムスケジュールどおりではありませんでした。

座標系

加振Aの実験映像 2011.1.6実施

壁配置A

右のA2(長辺8P 短辺6P)が基本壁配置です。左との耐力の違い(左=短辺8P、右=長辺6P)に注目します。

A-2加振・安全限界検証

入力波:BCJ-L2 Y方向加振 試験体短辺S方向

加振Bの実験映像 2011.1.6実施

壁配置B

どちらも基本壁配置ではありません。耐力の違い(左=長辺6P、右=長辺9P)で、柱脚の滑りはどのように違いが出るでしょうか。

B-2加振・安全限界検証

入力波:BCJ-L2 X方向加振 試験体長辺L方向

加振Cの実験映像 2011.1.6実施

壁配置C

左はわざと配置を偏心させています。右の基本壁配置と比較してみてください。

前の実験より入力地震動が強くなっていることにも注目してください。

C-2加振・崩壊限界検証

入力波:JMA神戸NS Y方向方向加振 試験体短辺S方向

加振Dの実験映像 2011.1.7実施

壁配置D

加振D以降は、左試験体の基本壁配置の試験体の床の錘を撤去し、Moを低減します。

前日の錘ありの場合との滑りを比較してください。

左は短辺4Pと耐力が低いので、滑りがほとんど生じないとの予想がでていますが、どうでしょうか。

D-2加振・損傷限界検証

入力波:BCJ-L1 X方向加振 試験体長辺S方向

D-3加振・安全限界検証

入力波:BCJ-L2 X方向加振 試験体長辺S方向

次に、試験体は同じままで、入力地震波を強くしてみます。

加振Eの実験映像 2011.1.7実施

壁配置E

壁配置は左右とも同じです。左と、床錘を撤去し、Moが低減した右との滑り方の違いを比較します。

基本配置パターンについて、加振A(BCJ-L2波)、加振C(JMA 神戸NS波1方向)、加振E(JMA 神戸3方向)と、入力地震動の違いによって、どのように滑りに違いが出るかを比較します。特に、Moも低減され、摩擦力も小さく、地震動レベルが大きくなっている右側のE2がどのように滑るかに注目してください。

E-2加振・崩壊限界検証

入力波:JMA神戸 3方向加振

今後の情報公開

下記の日程で報告会を実施します。応募要項が出来次第、当サイトで参加者募集の受付をします。

- 3月19日(土) キャンパスプラザ京都 (京都)

- 3月26日(土) 建築会館ホール (東京)